Arbeitskreis

Ortsgeschichte Pfaffstätten

DAS TÜRKENJAHR 1683

IN DER ORTSCHAFT

PFAFFSTÄTTEN

Nach Forschungen von Dr.

Anton Schachinger

mit Unterstützung des Archivars vom Stift Heiligenkreuz Pater Dr. Alberich Strommer

zusammengestellt und ergänzt

von Altbürgermeister Johann Hösl

2.Auflage ergänzt und

korrigiert von G. Kacerovsky 2025

i.A.

Pfaffstätten im Jänner 2025

Der zeitliche Rahmen der kriegerischen

Ereignisse des Jahres 1683

Mitte des 17 Jh. wurde die Politik des

Osmanischen Reiches wieder aggressiver. Seit dem Jahr 1663 waren die

Beziehungen zwischen dem Osmanischen Reich und Kaiser Leopold I. gespannt. Die

Ursache war, daß der restliche Teil Ungarns und Siebenbürgens immer stärker

unter türkische Oberhoheit gelangte. Im April 1663 erobern die Türken die

Festung Neuhäusel (heute Novy Zámky in der Slowakei). Daraufhin bildet sich

eine Koalitionsarmee, bestehend aus Kaiserlichen, Reichsvölkern und einem

französischen Kontingent. Diese Armee wird am 1.8.1664 in der Schlacht bei St. Gotthard

(Mogersdorf, Bgld.) von Feldmarschall Graf Montecuccoli zum Sieg über die

Osmanen geführt. 25 000 Kaiserliche mit Reichsvölkern und die 6 000 Mann starke

französische Einheit stehen einem 50 000-60 000 Mann[1]

starken türkischen Hauptheer unter Großwesir

Ahmed Körpreli gegenüber.

Dieser Sieg war ein Wendepunkt in der

kriegerischen Auseinandersetzung mit den Türken. Seit man weiß, daß sie zu

besiegen sind, glaubt man, daß es nur noch eine Frage der Zeit sein könne, bis

das Abendland von dieser Geisel befreit sei. Soldatenlieder aus dieser

Zeit rücken die hinreißend

hoffnungsvolle Stimmung aus:

Frisch auf, frisch auf, Soldaten,

Der Türk, der ruckt im Feld daher,

zu Martis Tanz zu laden.

oder:

Eilet, eilet, nehmt das Schwert,

Auf den Bluthund einzuhauen![2]

Trotzdem schließt man am 8. August 1664 in

Eisenburg (Vasvár, Ungarn) einen 20 jährigen Frieden, der für die Osmanen

vorteilhaft war. Er brachte ihnen keine Einbußen, im Gegenteil, das von ihnen

in Ungarn kontrollierte Territorium vergrößerte sich[3].

Das hatte zwei Gründe, erstens schätzte man die Gefährlichkeit des Gegners

realistisch ein und zweitens brauchte man Rückenfreiheit in den

Auseinandersetzungen mit Ludwig dem XIV im Westen.

Der Friede brachte aber keine Ruhe. Für die

Ungarn, die an Seite Habsburgs für ihre Unabhängigkeit gekämpft hatten, war der

Friede von Eisenburg ein Schlag ins Gesicht. Sie fühlten sich verraten. In

Siebenbürgen war ein Fürst gewählt worden, der den Osmanen genehm war.

Im Jahr 1670 wurde eine Verschwörung

führender ungarischer Adeliger aufgedeckt, die sogenannte Magnatenverschwörung.

Ziel war es, mit Hilfe Ludwigs des XIV die Unabhängigkeit des Landes zwischen

den Großmächten Osmanen und Habsburg zu erlangen. Im April 1671 wurden einige

Angehörigen des ungarischen Hochadels in Wien und Wiener Neustadt hingerichtet,

anderen gelang die Flucht nach Siebenbürgen.

Um die fortwährenden Grenzscharmützel

zwischen Ungarn und Türken in den Griff zu bekommen, wurden die ungarischen

Festungsbesatzungen durch Mannschaften aus dem Reich ersetzt. Die scharenweise

entlassenen ungarischen Soldaten der Grenzbefestigungen bildeten die Basis der

sogenannten Kuruzzenverbände. Das Wort Kuruzze entstand aus dem lateinischen

cruciatus (Kreuzesritter) und bezog sich auf die Bauernsoldaten György Dozsas,

die am Beginn des 16 Jh. zu einem Kreuzzug versammelt worden waren. Mit der von

den Türken erhaltenen militärischen Unterstützung und von Ludwig dem XIV

erhaltenen finanziellen Mitteln war der junge Kuruzzenführer Imre Tököly in der

Lage, nach einer Reihe von Siegen Nordostungarn zu besetzten[4].

Zugleich setzt in Ungarn die

Gegenreformation ein. 1672 herrscht in Ungarn Aufruhr.

1678 wird der diplomatisch und

organisatorisch talentierte Graf Imre Tököly von seinen Anhängern zum Fürsten gewählt[5]. Er

liefert dem Habsburgerreich mit Hilfe seiner Kuruzzenarmee einen regelrechten

Krieg. Im Fluchwort „Kruzzitürken“ hat sich diese Zeit der Überfälle und

Scharmützel erhalten.

1681

Die Entscheidung der Osmanen für den Feldzug gegen

Ungarn fällt und seine wirkliche Planung beginnt[6].

Als Ursache werden von den Zeitgenossen die Unruhen

in Ungarn als Folge der Gegenreformation angesehen. Die Gegenreformation in

Ungarn wird übrigens auch von dem türkischen Geschichtsschreiber Silihdar

Frindiklili Mehmed Aga (1658-1723) als Auslöser des Krieges 1683 angegeben[7].

Als weitere Ursache wird die Einschätzung Leopolds

I. als schwach und unentschlossen angesehen – nicht zuletzt ein Ergebnis des

Friedens von Vasvár.

Manche Historiker meinen dennoch, daß für die

Kriegsentscheidung auswärtige Gründe – außer der scheinbaren Schwäche des

Kaisers – keine Rolle gespielt haben dürften[8]

1682

Der französischer Gesandte Guilleraques am Diwan

erklärt bei einem Gespräch mit dem Sultan, daß der französische König bei einem

etwaigen Angriff auf Polen den Polen zur Seite stünde, wäre der Angriff gegen

Ungarn gerichtet, würde er jedoch nicht eingreifen[9].

Die formelle Kriegsentscheidung der Osmanen erfolgt

am 6. August 1682 und zwar für einen Feldzug nur nach Ungarn.

Als man die Gegenreformation in Ungarn durchsetzten

will, folgen weitere Aufstandsbewegungen, die Graf Imre Tölöky leitet. Er wird

von den Osmanen im Jahr 1682 als Fürst Oberungarns anerkannt, nachdem er sich

unter ihren Schutz gestellt hatte. Tököly wird von den Türken „König der

Kuruzzen“ tituliert[10].

1683

3. März:

Kara Mustafa beschließt in Adrianopel (Edirne) den

Angriff auf Wien, wobei alle Festungen auf dem Weg dorthin links liegen

gelassen werden sollen. Kalkül ist, daß diese Festungen nach dem Fall Wiens

automatisch aufgegeben würden. Diese Nachricht wird vom französischen

Botschafter beim Sultan an die Österreicher übermittelt[11].

11. Mai:

Herzog Karl von Lothringen, Heerführer der

kaiserlichen Armee bricht von Kittsee über die Donau auf und schließt vom 5.-9. Juni die Stadt und

Festung Neuhäusel in Ungarn ein.

19. Juni:

Der NÖ Landtag beschließt endlich die am 31. Mai

gegebenen „Maßregeln zur Defens“. Durch diese säumige Entscheidung werden keine

Fluchtorte, Kreidfeuer (Signalfeuer, vom italienischen gridare = schreien, rufen)

und Waldverhaue vorbereitet. , die

Landbevölkerung ist völlig vorbereitet[12].

30. Juni:

Graf Draskovich von Rabau kommend versichert, „dass

der Fluss (Raab), die Wälder und Pässe verhackt (verschanzt) und mit seinen und

den budyanischen Völkern (Aufgebote des Grafen Batthyany) besetzt seien, daß

ein Durchbruch der Türken nicht zu besorgen sei“.[13].

1.Juli, Donnertag:

Die riesigen türkischen Truppenkontingente langen im

Raum Raab (Györ) ein. Ihnen gegenüber liegt Karl von Lothringen, der sich beim

Herannahen des Gegners von Neuhäusel abgesetzt hat.

Es steht die reguläre 22 000 Mann zählende

kaiserliche Armee unter Karl von Lothringen einem 7 fach überlegenen Gegner

gegenüber. Die schwer armierte Festung Raab, der reißende Fluss Raab und deren

Augebiete sind eine gute Verteidigungslinie für die Kaiserlichen.

Im Feldlager der Osmanen an der Raab herrscht noch

immer Uneinigkeit darüber, ob Wien angegriffen werden solle oder nicht.

Schließlich setzt sich Kara Mustafa mit seinen Angriffsplänen auf Wien durch.

Türkische Truppen gehen Raab aufwärts und können

durch Verrat des Grafen Batthiany, dessen Leute die Raabübergänge sichern

sollen, den Fluss überqueren und drohen Karl von Lothringen in den Rücken zu

fallen. Um einer Einkesselung zu entgehen zieht sich die kaiserliche Armee

beiderseits der Donau langsam nordwärts zurück.

2.Juli, Freitag:

Ungefähr 10 000 Reiter unter dem ältesten Sohn des

Tartaren Chans mit Namen Nureldin Sultan ziehen weiter ca. 120 km die Raab

aufwärts und übersetzen bei Körmed den Fluss. Sie verheeren brennend und

mordend das heutige Burgenland in Richtung Neusiedlersee.

In der Nacht vom 2. auf den 3. Juli räumen die

kaiserlichen die Stadt Raab. Die Festung bleibt besetzt.

3.Juli, Samstag:

In Heiligenkreuz treffen die ersten Flüchtlinge ein.

In Österreich glaubt man immer noch nicht an einen Angriff, man meint, die

brennenden Dörfer seien von den eigenen Husaren angezündet worden. Auch als

Erntearbeiter – es ist ja Erntezeit – aus der Ebene in ihre steirischen

Waldheimat zurückfluten, bringen zwar einzelne Bürger aus Mödling, Baden und

Guntramsdorf ihre Wertsachen ins Kloster nach Heiligenkreuz, aber immer noch

glaubt man an die kaiserliche Armee.

Pfarrer P.Georg Strobl aus Podersdorf (habs. Ungarn,

heute Bgld.) kommt von seiner Pfarre anreisend im Stift Heiligenkreuz an. Er

berichtet, daß die Tartaren schon brennend und mordend die Gegend um den

Neusiedlersse verwüsten. Abt Klemens Schäffer schreibt dazu:

„Den 3. July ist zeitung eingelauffen, daß durch

Türkhen und Tartern auf dem Haidboden vm Vngarisch-Altenbug schon fast alle

dorffer in feuer stehen, welchem mann aber wenig glauben geben, auch sich nicht

daran khert hat, sogar auch der kayser mit aller seiner jungen herrschaft vnd

hoffstatt“

4.Juli, Sonntag:

P. Strobl wird von den Patres ob seiner Berichte

ausgelacht, umso mehr als heutigen tags Nachricht vom Verwalter des Stiftsguts

in Königshof (OG Kaisersteinbruch, Bgld) eintrifft, die berichtet, daß man zwar

von brennenden Dörfern gehört habe, dies aber von den kaiserlichen Truppen

geschehen sei.

Der Pfarrer von Poderdorf bekommt von Abt Klemens

Schäffer von Heiligenkreuz einen kräftigen Rüffel und Anweisung, die

Bevölkerung nicht in Panik zu versetzten, weiterhin solle er sich gefälligst

zurück zu seiner Pfarre ins Ungarische (Burgenland) begeben. Allerdings erhält

er Anweisung, beim Auftreten einer Gefahr ins Stift zurückzukehren, man wolle

dann notwendige Maßnahmen treffen. P. Strobel denkt aber nicht daran, geht am

selben Tag nach Baden, warnt dort die Einwohner und setzt sich über Wien nach

Böhmen ab. In Heiligenkreuz glaubt man sich in Sicherheit und gibt auf besorgte

Anfragen, z.B. von Klein Mariazell und Baden beruhigende Auskunft. Von Baden

kommt übrigens ein „herr apoteckher namenß Herzog“. Es handelt sich um Andreas

Herzog, Landschafts-Apotheker in Baden, welcher am 28.10.1687 20 Tagewerk

Weingarten in Pfaffstätten besitzt[15].

5.Juli, Montag:

Kaiser Leopold mit Hofstatt auf der Jagd in Perchtoldsdorf

und im Gießhübl bei Mödling

6.Juli, Dienstag:

Der Kaiser ist angeblich wieder zur Jagd, diesmal in

Halbthurn und wird beinahe von den Tartaren gefangen[16].

Nach anderen Quellen ist der Kaiser am 3. und 6. in Pertoldsdorf jagen, nach

Bericht des Wenzel Frey war er am 6. Juli im Gießhübl bei Mödling.

Ganz offensichtlich wird die drohende Gefahr

entweder heruntergespielt oder nicht erkannt.

7.Juli, Mittwoch:

Einige 1000 Tartaren überfallen den Tross und die

Nachhut des zurückgehenden kaiserlichen Heeres aus einem Wald bei Regelsbrunn

in der Nähe von Petronell und richten große Verwirrung an. Bei der Abwehr

dieses Überfalls wurde auch der Bruder des Prinzen Eugens, Prinz Julius v.

Savojen schwer verwundet und starb wenig später. Trotz prominentem Einsatz,

Guido von Starhemberg, Bruder des Ernst Rüdiger ist dabei, auch Markgraf Ludwig

von Baden, der Türkenloise ist mit von der Partie, geht die Bagage verloren.

Das Gefecht von Regelsbrunn löste in Wien Panik aus und führte schließlich zur

Flucht der kaiserlichen Familie aus der Hauptstadt nach Passau[17].

Ungarisch Altenburg wird vom türkischen Heer genommen.

Im Stift Heiligenkreuz kommen im Laufe des Tages von

den Flüchtlingen die unterschiedlichsten Aussagen, aus Wien wieder die Order,

daß man ohne Sorge sein soll, Panikmacher würden bestraft.

Karl von Lothringen zieht mit seinen Truppen in Wien

ein[18]

8 Uhr abends:

Kaiser Leopold verlässt die Residenz und übernachtet

in Korneuburg. Man wählt den Fluchtweg nördlich der Donau entlang, da der

Wienerwald schon unsicher ist. Tatsächlich sieht man in der Nacht das brennende

Kloster am Kahlenberg, von der türkischen Vorhut angezündet.

Nach Mitteilung des kaiserlichen Hofrates und

Historiographen Johann Peter von Vaelckeren flüchten angeblich 60 000 Einwohner

Wiens[19].

Unter den Flüchtigen ist der Abt von

Heiligenkreuz, Klemens Schäffer der sich zu diesem Zeitpunkt in Wien befindet. Er verlässt um 7Uhr 30

Wien, um über Hietzing und Mauer nach

Heiligenkreuz zu kommen. In Hietzing überlegt er es sich jedoch, schreibt

Anweisungen an die Patres im Stift Heiligenkreuz und wendet sich nach

Wilhelmsburg.

8.Juli, Donnerstag

Der Kaiser flüchtet weiter nach Melk, dann nach Linz

um sich dann nach Passau zurückzuziehen. Die Stimmung in der Bevölkerung ist

gefährlich aufgeheizt, jahrelang hat man Türkensteuer gezahlt und jetzt setzten

sich die Herren ab.

2 Uhr früh:

In Heiligenkreuz kommen immer mehr Flüchtlinge an.

Frau Asam, Wirtin der Klostertaverne bekommt Nachricht vom Treffen bei

Hainburg, daß die kaiserliche Armee vollständig geschlagen, daß das Land voller

Türken sei, der Kaiser flüchtig.... Frau Barbara Asam kam übrigens in türkische

Gefangenschaft nach Adianopel und wurde dort 1692 durch Abt Marian Schirmer

losgekauft. Ihr Mann ist 1683 umgekommen[20].

5

Uhr früh:

P. Kleinschroth von Heiligenkreuz schickt seine 10 Musikschüler vom

Kloster Richtung Mariazell.

In Wien werden

Palisaden gesetzt, abends langt Ernst Rüdiger Graf Starhemberg in der Stadt

ein.

9.Juli, Freitag

7 Uhr früh:

Pfaffstätten wird von den Tartaren überfallen und

geplündert

(Anm.: Überlieferung)

Das

Schicksal der Gefangenen:

Augenzeugen

berichten über die Vorgehensweise der Tartaren 1683

13.Juli

Der türkische Geschichtsschreiber Silihidar schreibt

zum 13. Juli: “Von der Raab bis Wien hin verbrannten und zerstörten die Paschas

der Vorhut sowie die plündernden Streifscharen und die windschnellen Reiter der

Tartaren alle Burgen und Palanken, die Dörfer und Städte im ganzen Umkreis,

plünderten und raubten alle beweglichen Güter und Lebensmittel, nahmen die

Frauen und Kinder gefangen und ließen die wehrhaften Männer über die Klinge springen“[21]

20.

Juli

„....daß der Türck schon in die 20.000 gefangene

Christen nacher Türckey verschicket“[22]

31.

August

„ 2 Weiber, eine von Haimburg[23], die andere von St. Pölten,

so der Feinde selbiger Orten gefangen bekommen, seynd übergeloffen und berichten,.....;

melden auch, daß die Jungfrauen; forderest aber die jungen Mägdlein, es bey

denen Turken gar gut häten, daß deren vil auf keine Befrey: noch Erlösung

gedenck: oder wünschen; vil aber auch, die ihre meiste Zeit im Wain: Bett und

elenden Seyfftzen heim: auch wol offentlich zubringen[24]“.

Die Tartaren beschreibt der österreichische

Gesandte Caprara am Diwan so:

„ Die Tartaren sind von Aussehen wüst, sie

scheinen mehr Wilde als Menschen zu sein, in ihrer Kleidung wie in ihrer

Nahrung. Diese besteht aus rohem Fleisch, auch von Pferden. Sie legen sich aufs

Stehlen und Rauben. Wo sie jedoch Widerstand finden, setzen sie ihr eigenes

Leben nicht gerne in Gefahr, namentlich nicht gegen Feuergewehr, daß sie sehr

fürchten. Ihre Waffen sind Pfeile und Säbel. Sie haben Pferde von gutem Atem,

die einen ganzen Tag lang ohne Futter laufen können und leicht über einen Fluß

schwimmen. Sie dienen zum Streifen und Brennen und versehen die türkischen

Lager mit vielen Dingen“.

Nach

zeitgenössischen Quellen hatten die Tartaren ortskundige, deutsch sprechende

Führer. Auch von streifenden ungarischen Scharen wird berichtet, welche aber

sich weniger grausam verhielten.

In Niederösterreich und habsburgisch Ungarn

werden verschleppt: 6 000 erwachsene Männer, 11 200 Frauen, 13 800 Mädchen, 204

adelige Fräulein, 56 000 Kinder und 6

000 ältere Leute; ca. 30 000 Menschen wurden niedergemetzelt[25].

Eine

große Anzahl der Gefangenen fand noch während des Abmarsches und während des

Rückzuges den Tod. Andere wurden jahrelang gefangen.

Übrigens

wurden in Wien nach 1683 651 Türken getauft[26].

Der Überfall

PFAFFSTÄTTEN, das zur Zeit des

türkischen Offensivstoßes in seinem unbefestigten Siedlungsraum einschließlich

der öffentlichen Gebäude (Gemeinde, Gemeindewirtshaus, Halterhaus und Schule)

und der Höfen der Stifte Heiligenkreuz, Lilienfeld und Melk etwas über 100

Häuser zählte, wovon bei 90 dem Stifte Heiligenkreuz als Grundherrschaft

zugehörig waren, zählt zu jenen Siedlungen, für die die Ereignisse 1683 in jeder

Hinsicht die schwersten Auswirkungen brachten.

Nach Ausführungen bei

Hassfurther [1] traf der feindliche Überfall die Siedlung unvorbereitet und

unvermutet am Freitag, den 9.Juli gegen 7 Uhr früh. Von der anwesenden

Bevölkerung sollen trotz keiner Wiederstandsleistung nur 3 Einwohner in einem

Versteck ein Entrinnen von dem Tode oder der Gefangenschaft geglückt sein. Der

Ort wurde zur Gänze eingeäschert, der beim alten Steinbrunnen stehende Pranger

umgeworfen [27]. Eine Tradition der schreckhaften Ereignisse knüpft sich

auch an einen Bildstock nahe der Südbahnunterführung (Pryhsgasse Richtung

Einöde). Nach der Überlieferung entging an dieser Stelle eine Mutter, die mit

ihren 5 Kindern auf der Flucht hier kraftlos zusammengebrochen war, wie durch

ein Wunder der Niedermetzelung durch einen türkischen Streiftrupp, der sich

gegen Gaaden zu bewegte. Nach Mitteilung bei Hassfurther war an der Bildsäule

noch vor Jahren auf einer Blechplatte das

Bild der Mutter mit Ihren Kindern, unter den Schutz einer Mutter Gottes

gestellt, zu sehen[28].

Diese Nachrichten über die Mitnahme der Siedlung

1683 sind allerdings nicht hinsichtlich der Zeitangabe und dem oben angeführten

Ausmaß der Bevölkerungsreduktion, wohl aber für die Auswirkung der

quellenmäßigen Geschehnisse mehrfach zu erhärten. Überdies kann für

Pfaffstätten als der einen wenigen Siedlungen des östlichen Randgebietes das

Wienerwaldes das Ausmaß des gesamte Bevölkerungsverlustes erfasst werden. Was

vorerst den Nachweis für die Ortszerstörung betrifft, so wird im sogenannten

Generalprotokoll des Stiftes Heiligenkreuz angeführt:

“Anno 1683 ist dieses ganze dorff Pfaffstätten sambt Kürchen in und

außwendig angebrent und in Aschen gelegt worden. Von leuthen seint verloren

gegangen 319 Personen, Groß und Klein, weib und mannbilder. Nit weniger ist aber

auch unser hoff alda sambt deß weinzöhls wohnung, dem preßhaus und den zwayen

Grossen Pressen in die aschen völlig gelegt worden und nichts übrergebliben alß

daß gemeuer und der gewölbte keller“ [29]

Der Bericht des Stiftverwalters von Leesdorf Adam Martin Resch an den Abt des Stiftes Melk, Gregor vom

19.9.1683 vermerkt bezüglich Pfaffstätten:

“zu medling[30]

und Pfaffstätten verhalt es sich eben als wie zu Prun[31]“ [32]

“da aber anno

1683 bey der belagerung Wiens die türkischen Tartaren das ganze dorf

Pfaffstätten verbrennt und völlig samt dem Pfarrhof ruiniert, wie auch die

mehresten inwohner entwichen und eine geraume zeit sich entfernt gehalten“[33]

Folgende Häuser waren nicht der Herrschaft Heiligenkreuz untertänig;

Kloster Melk: KN.14

Augustinerkloster in Baden: KN 16,117

Stift Lilienfeld: KN 20,21,76,79

Herrschaft Wildegg: KN 101

Vizedomamt: KN 54,69,70

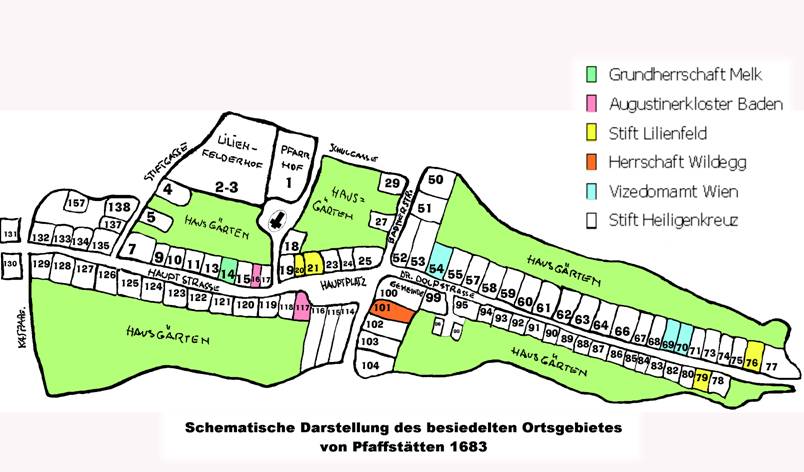

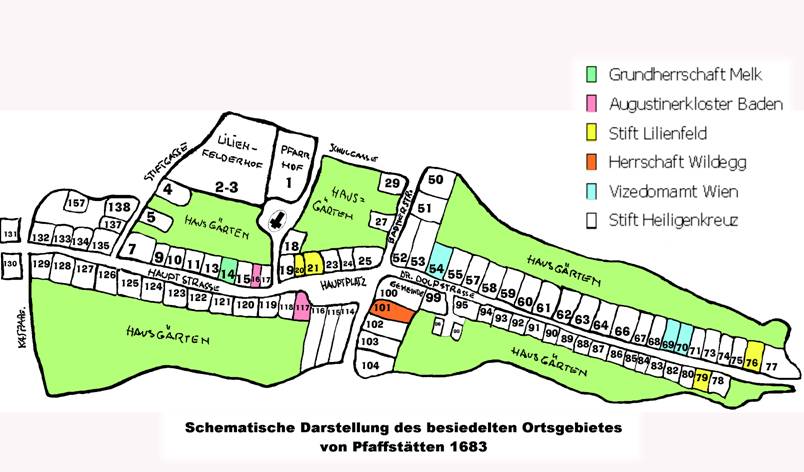

Bild 1 zeigt den Hausbestand, wie er

sich im Schicksalsjahr darstellt haben muß.

In Tabelle 1 sind die Folgen des Überfalls

bezüglich der Häuser dem Stift Heiligenkreuz zugehörig aufgelistet [11].

In Tabelle 2 sind die Schäden der anderen

Grundherrschaften untertänigen Häuser erfasst.

Für die heute als Mühle nicht mehr bestehende Rohrmühle[34] in

Pfaffstätten zwischen Leesdorf und Tribuswinkel ergibt sich die Tabelle 3.

Schematische Darstellung des besiedelten Ortsgebietes von

Pfaffstätten 1683

Bei den Hausnummern handelt es sich um

die letztgültigen Konskriptions-Nummern.

Abbildung 1

|

Haus

Nr

|

|

1683 getötet oder in Gefangenschaft geführt

|

|

nach dem feindlichen Einfall gestorben

|

|

vorhanden

|

|

1[35]

|

6

|

Der Weinzettel, sein Weib und 4 Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

2 und 3[36]

|

1

|

Sohn des Meiers Philipp Leuthner(Leitner)

|

0

|

|

0

|

|

|

4

|

1

|

Weib des Bernhard Wagner(Marie)

|

0

|

|

1

|

Bernhard Wagner

|

|

1

|

Inwohner:

Weib des N.Reinisch

|

1

|

Inwohner:

N.Reinisch

|

|

5

|

6

|

Mathias Maissenbigl,sein Weib,

3 Kinder und ihre Mutter

|

0

|

|

0

|

|

|

7

|

1

|

1 Kind (Laurer)

|

2

|

Inwohner:

Simon Pfeiffer und 1 Tochter

|

5

|

Georg Laurer, sein Weib (Susanne) und 2 Töchter

|

|

1

|

Inwohner;

Weib des Simon Pfeiffer

|

|

9

|

4

|

Veith Taillitsch, sein Weib (Maria), 1 Sohn, 1 Tochter

|

0

|

|

2

|

|

|

10

|

6

|

Peter Eckhard, sein Weib und 4 Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

8

|

Inwohner:

N.Sparrer, sein Weib und 4 Kinder,

ein Wittib und 1 Kind

|

|

11

|

5

|

Inwohner:

N.Schwederwein, sein Weib und 3 Kinder

|

0

|

|

3

|

Inwohner:

Simon Leitner, sein Weib und 1 Kind

|

|

13

|

|

Weib des Paul Schweinzer (Dorothea)

|

1

|

Paul Schweinzer[37]

|

2

|

Inwohner:

Georg Stöcklmaier und sein Weib

|

|

|

Dienstleute.

ein lediger Hauer

ein Dienstmensch

|

|

15

|

1

|

Lorenz

Sandtner

|

0

|

|

0

|

|

|

2

|

Dienstleute:

ein Knecht,

ein Dienstmensch

|

|

17

|

8

|

Benedikt

Talliner(Tallinger), sein Weib Maria, 6 Kinder (Christian, Christine, Georg, Peter, Eva und

Maria Rasser)

|

0

|

|

0

|

|

|

18

|

1

|

Dienstleute:

Ein Dienstbub

|

0

|

|

4

|

Der

“Schulmaister“ aber nach Haus ins Payerland veraist, er, sein Weib und 2

Kinder

|

|

19

|

0

|

|

3

|

Hans Ägnele

|

3

|

Weib des Hans Ägnele(Anna) und 2 Kinder

|

|

1

|

Dienstleute:

Ein Dienstmensch

|

|

23

|

0

|

|

2

|

Inwohner:

2 Kinder des Jakob Schwarz

|

6

|

N.Gärber, sein Weib (Anna Maria) 4 Kinder

|

|

24

|

2

|

Hans

Lackner, sein Weib (Eva)

|

0

|

|

1

|

Balthasar Lackner, Sohn

|

|

4

|

Inwohner:

das Weib des Georg Koch und 2 Kinder

|

|

25

|

4

|

Georg

Sauerzapff, sein Weib und 2 Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

1

|

Dienstleute:

Ein Dienstbub

|

|

3

|

Inwohner:

2 Witwen und 1 Kind

|

|

|

3

|

Georg Höplack Bäcker, sein Weib (Magdalena),1 Kind

|

0

|

|

0

|

|

|

3

|

Dienstleute:

ein Junge, ein Knecht, ein Dienstmensch

|

|

29

|

5

|

Martin Prosch(Prasch), sein Weib (Brigitta) und drei Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

50

|

|

Hans

Ainig (Ainnich), sein Weib (Ursula) und drei Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

|

Dienstleute:

Ein Dienstmensch

|

|

51

|

6

|

Hans und Eva Reutter und Kinder(?)

|

0

|

|

0

|

|

|

3

|

Dienstleute:

2 Knechte, ein Dienstmensch

|

|

52(26)

|

4

|

Paul Pacher,

sein Weib und 2 Kinder

|

2

|

Inwohner:

2 Personen

|

0

|

|

|

53

|

2

|

Georg

Khärner Richter, sein Weib (Affra)

|

0

|

|

1

|

Lorenz

Khärner(Sohn)

|

|

6

|

Dienstleute:

2 Knechte, 1 Bub. 3 Dienstmenscher

|

1

|

Dienstleute:

Ein Dienstbub

|

|

55

|

3

|

Hans Schöderer(Scheder), sein Weib (Barbara), 1 Tochter

|

0

|

|

0

|

|

|

57

|

4

|

Georg Heyß, sein Weib (Maria) und 2 Töchter

|

0

|

|

1

|

Andreas Heyß(Sohn)

|

|

58 u. 59

|

|

Sebastian

Thier sein Weib und 2 Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

|

Inwohner:

N.Gestiner, sein Weib und 1 Kind

Benedikt Schüdtner, Witwer, und 1 Kind

|

|

60

|

2

|

Michael Fröllich und sein Weib

|

0

|

|

0

|

|

|

61

|

3

|

Weib des Mathias Haffner (Magdalena) und 2 Kinder

|

1

|

Dienstleute:

Ein Knecht

|

2

|

Mathias Haffner und ein Sohn

|

|

62

|

0

|

|

0

|

|

3

|

Paul Kramer, sein Weib und 1 Sohn

|

|

63

|

0

|

|

0

|

|

5

|

Georg Mäntl, sein Weib (Helene) und 3 Kinder

|

|

64

|

5

|

Wilhelm Thier, sein Weib und 3 Kinder

|

0

|

|

1

|

Ein Kind

|

|

66

|

0

|

|

2

|

Caspar Schweinzer und eine Tochter

|

4

|

Helene Schweinzer und 3 Kinder

|

|

3

|

Inwohner:

Mathias Strunckhl, sein Weib und 1 Kind

|

|

67

|

0

|

|

1

|

Weib des Thomas Gellinger (Gölinger)

|

1

|

Thomas Göllinger

|

|

68

|

1

|

Weib

des Martin Haaß (Magdalena)

|

0

|

|

1

|

Martin

Haaß

|

|

1

|

DienstLeute:

Ein Dienstbub

|

5

|

Inwohner:

Melchior Leitner, sein Weib und 3 Kinder

|

|

71

|

2

|

Weib des Nikolaus Leithner und 1 Kind

|

0

|

|

1

|

Nikolaus Leithner

|

|

73

|

2

|

Hans Wagner, sein Weib (Gertraud)

|

0

|

|

0

|

|

|

1

|

Dienstleute:

Ein Dienstbub

|

|

74

|

0

|

|

1

|

Ein Kind

|

4

|

Oswald Pröchtl (Prechtel) sein Weib

Katharina) und 2 Kinder

|

|

75

|

5

|

Hans Thier,

sein Weib und drei Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

77

|

0

|

|

2

|

Hans Reinisch und sein Weib

|

0

|

|

|

78

|

1

|

Weib des Georg Pruner

|

0

|

|

1

|

Georg Pruner

|

|

80

|

1

|

Dienstleute:

1 Dienstbub

|

0

|

|

3

|

Lukas Freißmuth, sein Weib (Katharina) und ein Sohn

|

|

2

|

Inwohner:

Paul Gelinger (Gölinger) und sein Weib

|

|

82

|

0

|

|

0

|

|

4

|

Georg Pachhofer, sein Weib und 2 Kinder

|

|

1

|

Dienstleute:

Ein Dienstbub

|

|

83

|

4

|

Marx Eckher, sein Weib und 2 Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

84

|

0

|

|

0

|

|

4

|

Martin

Satler, sein Weib und 2 Kinder

|

|

85

|

4

|

Michael Wagner, sein Weib und 2 Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

86

|

4

|

Andreas Gastinger, sein Weib und 2 Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

87

|

2

|

Mathias

Holzer, sein Weib (Katharina)

|

0

|

|

0

|

|

|

|

Dienstleute:

ein Dienstbub

|

|

88

|

5

|

Peter Wagernhofer, sein Weib (Marie) und drei Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

89

|

0

|

|

0

|

|

4

|

Hans Schleich, sein Weib und 2 Kinder

|

|

1

|

Dienstleute:

ein kleines Dienstmensch

|

|

90

|

4

|

Weib des Halters und 3 Kinder

|

0

|

|

1

|

Inwohner:

Der Halter-Inwohner

|

|

2

|

Dienstleute:

2 Haltersknechte

|

|

91

|

5

|

Martin König, sein Weib (Ursula) und 2 Kinder, Mutter der Ehefrau

|

0

|

|

0

|

|

|

92

|

3

|

Michael König, sein Weib und 1 Tochter

|

0

|

|

1

|

Seine Tochter

|

|

93

|

1

|

Witwe

Marie Lechner

|

0

|

|

1

|

Inwohner:

Hans Lechner

|

|

1

|

Inwohner:

Weib des Hans Lechner

|

|

94

|

2

|

Peter

Feldhamer,sein Weib

|

0

|

|

0

|

|

|

2

|

Dienstleute:

2 Dienstknechte

|

|

95

|

2

|

Simon Lechner, sein Weib (Katharina)

|

0

|

|

1

|

Inwohner:

Stefan Laurer

|

|

2

|

Inwohner:

Weib des Stefan Laurer und ein Kind

|

|

96

|

5

|

Ambrosius

Payr, sein Weib (Elisabeth) und drei Kinder

|

0

|

|

2

|

Zwei Töchter

|

|

98

|

2

|

Andreas Ristinger, sein Weib (Gertrud)

|

0

|

|

1

|

Georg Ristinger, Sohn

|

|

99

|

|

Thomas Lasser, sein Weib und 2 Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

100

|

4

|

Weib des Gemeindeleutgebs (Wirt) und 3 Kinder

|

0

|

|

1

|

Inwohner:

Der Gemain-Leutgeb Inwohner

|

|

103

|

3

|

Witwe

Justine Kammerer und zwei Töchter

|

1

|

|

1

|

Inwohner:

Georg Dörinbeyr(Dörnbauer)

|

|

3

|

Inwohner:

Georg Haffer, sein Weib,

Witwe Barbara Törinbeyrin

|

|

104

|

0

|

|

2

|

Zwei

Kinder

|

5

|

Thomas

Pethschäny(Petschoni), Wundarzt, sein Weib Marie und 3 Kinder

|

|

114

|

4

|

Oswald

Feyßmuth, sein Weib und 2 Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

2

|

Dienstleute:

1 Dienstbub, 1 Dienstmensch

|

|

3

|

Inwohner:

Georg Frölich, sein Weib und 1 Kind

|

|

115

|

1

|

Witwer Leonhard Haffner

|

0

|

|

0

|

|

|

2

|

Dienstleute:

2 Dienstmenscher

|

|

116

|

4

|

Weib

(Martha) des Hans Gandtner und 3 Kinder

|

1

|

Hans

Gandtner

|

1

|

Ein

Kind

|

|

1

|

Dienstleute:

Ein Dienstmensch

|

|

118[38]

|

8

|

Inwohner:

Jakob Payr, sein Weib und 3 Kinder.

Von einer weiteren Inwohnerfamlilie Moser 3 Familienmitglieder

|

0

|

|

2

|

Inwohner:

Mutter und Schwester

|

|

1

|

Dienstleute:

1 Dienstmensch

|

|

119

|

1

|

Mutter des Christof Lackhner

|

0

|

|

3

|

Christoph Lackner, sein Weib (Katharina) und ein Kind

|

|

3

|

Dienstleute:

2 Dienstknechte

1 Dienstmensch

|

|

120

|

3

|

Hans Laurer, ein Kind, Mutter seines Weibes

|

0

|

|

2

|

Maria Laurer und ein Kind

|

|

7

|

Inwohner:

Philipp Veitsberger und 6 Kinder

|

3

|

Inwohner:

Weib des Veitsberger und 2 Kinder

|

|

121

|

2

|

Weib

(Sabine) des Mathias Glanner und 1 Kind

|

4

|

Mathias Glanner und 3 Kinder

|

2

|

Ein Sohn und eine Tochter

|

|

122

|

4

|

Weib

des Simon Gockh und 3 Kinder

|

0

|

|

1

|

Simon Gockh

|

|

1

|

Dienstleute:

Ein Dienstmensch

|

|

123

|

3

|

Paul Pachoffer und 2 Kinder

|

1

|

Ein Kind

|

|

1Weib des Paul Pachoffer und 1 Kind

|

|

3

|

Inwohner:

N.Leithl, sein Weib und ein Kind

|

2

|

Inwohner:

Jakob Pachoffer und sein Weib

|

|

124

|

5

|

Ulrich

Veitsberger, sein Weib und 3 Kinder

|

0

|

|

1

|

Dienstleute:

Ein Knecht

|

|

125

|

1

|

Tochter

des Mathias Kling

|

0

|

|

2

|

Mathias Kling und ein Sohn

|

|

126

|

7

|

Georg

Wöber, sein Weib (Katharina) und 5 Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

127

|

5

|

Weib

(Marie) des Hans Laurer und 4 Kinder

|

0

|

|

2

|

Hans Laurer und ein Sohn

|

|

128

|

4

|

Phillip

Paur, sein Weib und 2 Kinder

|

0

|

|

1

|

Dienstleute:

Ein Dienstmensch

|

|

129

|

3

|

Georg

Schacher, sein Weib und 1 Kind

|

0

|

|

0

|

|

|

130

|

6

|

Ulrich

Wöber, sein Weib (Maria) und 4 Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

131

|

3

|

Frau

des Jakob Pacher und 2 Kinder

|

0

|

|

1

|

Jakob Pacher

|

|

132

|

3

|

Christoph

Schärl(Schädl), sein Weib (Appolonia) und sein “ändl“[39]

|

0

|

|

0

|

|

|

4

|

Dienstleute:

Ein lediger Hauer, ein Knecht, zwei Dienstmenscher

|

|

133

|

2

|

Weib

des Blasius Pichler(Barbara) und ein Kind(1/2 jährige Tochter)

|

3

|

Blasius Pichler und 2 Kinder

|

1

|

Dienstleute:

Ein Dienstbub

|

|

134

|

0

|

|

2

|

2 Kinder

|

5

|

Georg Hoffmann, sein Weib (Margarethe) und zwei Kinder und ihre Mutter

|

|

135

|

5

|

Balthasar

Maissenbiegl (Maienbüchel), sein Weib (Maria) und 2 Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

137

|

5

|

Ruep Prkler, sein Weib und 3 Kinder

|

1

|

Inleute:

N.Pröchtl

|

1

|

Inwohner:

Sohn des Hans Thor

|

|

2

|

Inleute:

Sie (Pröchtl) und ein Kind

|

|

4

|

Inwohner:

Hans Thor, sein Weib und 2 Kinder

|

|

138

|

6

|

Andreas

Spindler, sein Weib und 4 Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

157

|

4

|

Weib

des Ruepp Pundschuech (Marie) und 3 Kinder

|

0

|

|

1

|

Ruep Pundschuech

|

|

|

331

|

|

35

|

|

130

|

|

Tabelle 1

|

Haus

Nr

|

0

|

1683 getötet oder in Gefangenschaft geführt

|

|

nach dem feindlichen Einfall gestorben

|

|

vorhanden

|

|

14

|

1

|

Weib des Mathias Kienböcker

|

2

|

Inwohner:

Georg Hoffstötter und ein Sohn

|

1

|

Mathias Kienböcker

|

|

1

|

Dienstleute:

Ein Dienstmensch

|

3

|

Inwohner:

Weib des Hoffstötter und 2

Kinder

|

|

16

|

3

|

Christoph Rasser, sein Weib (Appolonia) und seine ledige Schwester

|

0

|

|

0

|

|

|

20

|

2

|

Weib des Simon Stöchlmär und 1 Kind

|

0

|

|

1

|

Simon Stöcklmär

|

|

2

|

Inwohner:

Franz Ehrenberger und sein Weib

|

|

21

|

|

2 Gregor

Stöckhlmär

|

0

|

|

3

|

Weib des Gregor Stöckelmär und 2 Söhne

|

|

1

|

Dienstleute:

ein Dienstbub

(Vater Gregor Stöckhlmär)

|

|

54

|

4

|

Friedrich Jogaty (Tucade), sein Weib und 2 Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

2

|

Dienstleute:

2 Dienstmenscher

|

|

69

|

3

|

Karl Jäger, sein Weib (Martha) und 1 Kind

|

0

|

|

0

|

|

|

1

|

Dienstleute:

Ein Dienstmensch

|

|

70

|

4

|

Martin Gunholdt, sein Weib und 2 Kinder

|

0

|

|

0

|

|

|

76

|

2

|

Weib des Martin Bernard (Barbara) und 1 Kind

|

0

|

|

2

|

Martin Bernard und 1 Tochter

|

|

3

|

Inwohner:

Witwe und 2 Kinder

|

|

79

|

3

|

Hans Pogner, sein Weib und 1Kind

|

1

|

Dienstleute:

1 Dienstmensch

|

1

|

Dienstleute:

1 Dienstmensch

|

|

101

|

4

|

Andreas Postl. Witwer und 2 Kinder und seine Schwester

|

0

|

|

1

|

Dienstleute:

1 Dienstmensch

|

|

4

|

Inwohner:

Thomas Khayl, sein Weib und 2 Kinder

|

|

117

|

3

|

Georg Mayssenbiegl, sein Weib (Marie) und 1 Kind

|

0

|

|

0

|

|

|

|

44

|

|

3

|

|

12

|

|

Tabelle 2

|

Haus

Nr

|

|

1683 getötet oder in Gefangenschaft geführt

|

|

nach dem feindlichen Einfall gestorben

|

|

vorhanden

|

|

156

|

1

|

Hans Guettenberger

|

1

|

Dienstleute:

Ein Dienstbub

|

4

|

Weib des Hans Guettenberger und 3 Kinder

|

|

7

|

Dienstleute:

2 Knechte, 2 Mühljungen, 3 Dienstmenscher

|

|

|

1

|

|

1

|

|

11

|

|

Tabelle 3

Dieses Ausmaß der Gesamtverluste der Bevölkerung

von 374 der stiftlichen Untertanen wird auch im

“Verzeichnus wie viel Personen bey dem

closter Heyl.Kreuz und anders dahin gehörigen orthen in verwichenen Türkenlauff

gefangen, oder auch seitthero gestorben“[40]

festgehalten (die Rohrmühle nicht inbegriffen). Am

Leben geblieben von den Untertanen des Stiftes 130 Personen. Für die gesamte

Bevölkerung Pfaffstättens stellen sich die Auswirkungen von 1683 folgendermaßen

dar:

|

Grund-

herrschaft

|

1683 getötet oder in die Gefangenschaft geführte

|

|

Nach dem Überfall gestorben

|

|

Vorhanden

|

|

|

Heiligen-

kreuz

|

|

233

|

Untertanen

|

24

|

Untertanen

|

90

93

|

|

|

|

41

|

|

1

|

Dienstleute

|

15

7

|

|

|

Inleute

|

56

|

Inleute

|

10

|

Inleute

|

36

30

|

|

Lilienfeld[41]

|

Untertanen

|

8

|

Untertanen

|

-

|

Untertanen

|

6

|

|

|

Dienstleut

|

1

|

Dienstleut

|

1

|

Dienstleute

|

1

|

|

|

Inleut

|

5

|

Inleute

|

-

|

Inleute

|

-

|

|

Melk

|

Untertanen

|

1

|

Untertanen

|

-

|

Untertanen

|

1

|

|

|

Dienstleute

|

1

|

Dienstleute

|

-

|

Dienstleute

|

-

|

|

|

Inleute

|

-

|

Inleut

|

2

|

Inleute

|

3

|

|

Augustiner-

kloster zu Baden

|

Untertanen

|

6

|

Untertanen

|

-

|

Untertanen

|

-

|

|

|

Dienstleute

|

-

|

Dienstleute

|

-

|

Dienstleute

|

-

|

|

|

Inleute

|

-

|

Inleute

|

-

|

Inleute

|

-

|

|

Wildegg

|

Untertanen

|

4

|

Untertanen

|

-

|

Untertanen

|

-

|

|

|

Dienstleute

|

-

|

Dienstleute

|

-

|

Dienstleute

|

1

|

|

|

Inleute

|

4

|

Inleute

|

-

|

Inleute

|

-

|

|

Vizedom-

amt

|

Untertanen

|

11

|

Untertanen

|

-

|

Untertanen

|

-

|

|

|

Dienstleute

|

3

|

Dienstleute

|

-

|

Dienstleute

|

-

|

|

|

Inleute

|

-

|

Inleute

|

-

|

Inleute

|

-

|

|

Summe

|

Untertanen

|

263

|

Untertanen

|

24

|

Untertanen

|

100

|

|

|

Dienstleute

|

46

|

Dienstleute

|

2

|

Dienstleute

|

9

|

|

|

Inleute

|

65

|

Inleute

|

12

|

Inleute

|

33

|

|

Ges. Summe

|

|

374

|

|

38

|

|

142

|

Tabelle 4

Die Verringerung des Bevölkerungsstandes erreichte

somit (eingerechnet auch des Meiers Sohn vom Lilienfelderhof) den Wert 414

Personen (375 getötet oder gefangen fortgeführt, 39 durch Tod abgegangen); die

im Dorf 1684 anwesende Bevölkerung betrug nur 153 Personen. Von der Einwohnerzahl

von 1683 sind also ca. 2/3 direkt oder mittelbar dem feindlichen Einbruch zum

Opfer gefallen. Es ergibt sich demnach auch für Pfaffstätten dein erschreckend

hohes Ausmaß der Bevölkerungsreduktion. Eine Rückkehr aus der Gefangenschaft

ist urkundlich nur für Paul Rasser erwiesen [12].

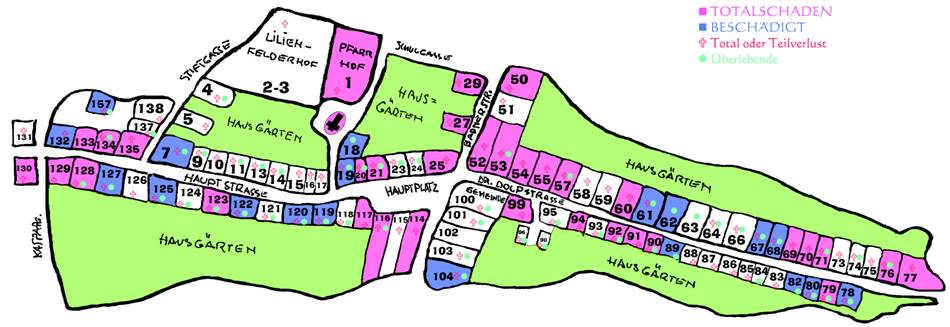

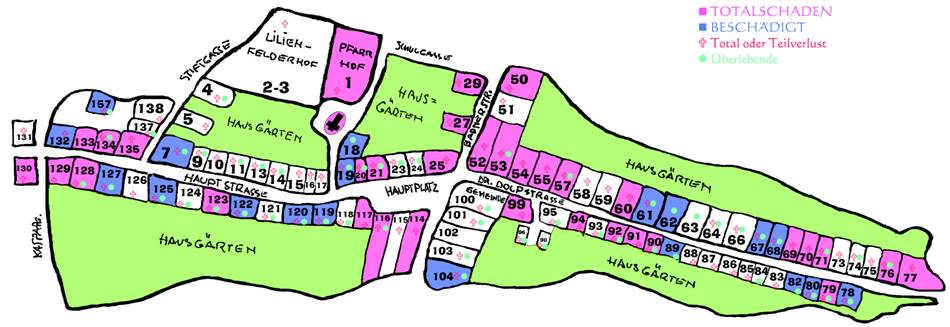

Die Abbildung 2 zeigt die 1683 entstandenen Schäden:

.

Schematische Darstellung des besiedelten Ortsgebietes von

Pfaffstätten 1683

Bei den Hausnummern handelt es sich um die letztgültigen

Konskriptions-Nummern.

Abbildung 2

Das Taiding im Jahre 1684

Zu Beginn des Jahres 1684, beim Taiding vom

19.März, bei dem Christoph Lackner zum Richter gewählt wurde, konnten

jedenfalls nur 36 Untertanen abgelesen werden.

Berhard Wagner(4)[42]

Georg Laurer (7)

Leopold Tallitsch(9)

Mathias Kienecker(14)

Hans Ängele(19)

Simon Stöckhlmayr(20)

N.Stöckhlmayr jun (21)

Balthasar Lackner(24

Andreas Heyß(57)

Mathias Haffner(61)

Paul Krammer(62)

Georg Mändl(63)

Helene Schweizer(66)

Thomas Göllinger(67)

Martias Haaß(68)

Melchior Leuthner(71)

Nikolaus Leuthner(?)

Oswald Prechtl(74)

Martin Bernhard(76)

Georg

Prunner(78)

Lukaß

Freyßmuth(80)

Georg Pachhoffer(82)

Martin Stadler-Sadler(84)

Hans Schleig(89)

Georg Ristinger(98)

Thomas Petschoni(104)

Christoph Lackner(119)

N.Lauerin(120)

Marthias Glanner(121)

Simon Gock(122)

N.Pachofferin(123)

Marthias Kling(125)

Hans Laurer(127)

Hans Christoph Pacher(131)

Georg Hoffmann(134)

Ruepp Pundtschuech(157)

Sie bildeten mit ihren Familien das alte

Bevölkerungselement in dem durch Zuwanderung allmählich neu aufgefüllten

Bevölkerungskörper des Dorfes.

Neben Christoph Lackner als

Richter werden 1684 noch genannt als Gerichtsgeschworene Georg Laurer und

Simon Gockh, als Geschworenenführer Hans Laurer und

Georg Hoffmann, Zöchmeister wird Georg Laurer und

Lukas Freyßmuth

1684 führte beim Taiding Oswald Prechtl Klage:

“daß vor diesem Gemeindehaus gar zu viel aufgegangen, hoffe man werde

hinfüran besser wüertschaffen“[43]

Die Marktführung erhielt daraufhin den

Auftrag, auf den Gemeinnutzen zu achten. Neben Oswald Prechtl bringt auch Bernhard Wagner folgende Beschwerde vor,

„daß ihm von der Gemeinde ein Weingarten gelesen worden ist

und er den Ersatz der Fechsung verlangt“.

Leider enthält das Taiding keinen Hinweis auf Verluste von Haustieren, die

entsprechend vorhanden waren, da auf Haus Nr.90 ein Halter genannt wird. Auch

wohin sich die Überlebenden geflüchtet haben, wird nicht erwähnt.

|

|

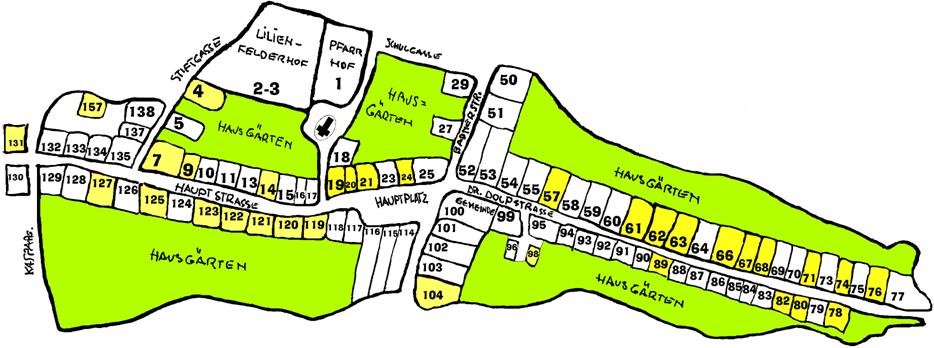

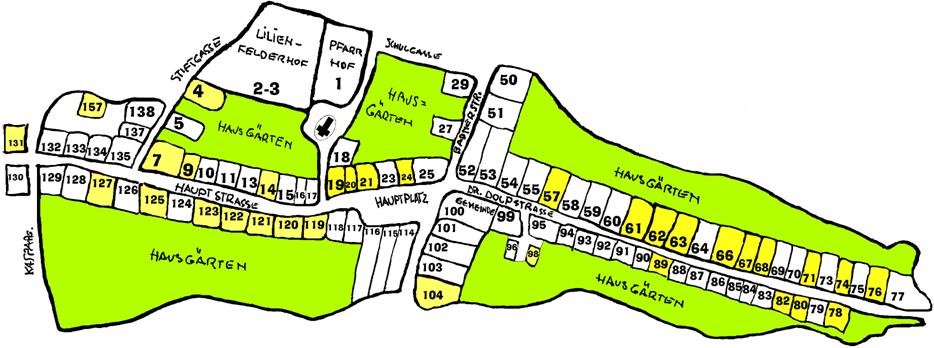

Schematische Darstellung des besiedelten Ortsgebietes

von Pfaffstätten 1684

Bei den Hausnummern handelt es sich

um die letztgültigen Konskriptions-Nummern.

|

|

Abbildung 3

Der Wiederaufbau

Bei der nun folgenden Besprechung der

Wiederbestiftung des Hausbesitzes bzw. der Brandstätten verweisen wir bezüglich

der Heiligenkreuzer Untertanen, die auch nach 1683 im Genusse ihres Eigentums

standen, zunächst auf die Tabellen und das Protokoll des Taidings. Nun zu ein

paar Fällen einige Bemerkungen, welche die Besitznachfolge in den Angaben des

Bantaidings klar stellen sollen. [5] [6]

KN 9

Der für die Brandstätte KN 9 genannte Leopold Tallitsch war der Sohn der 1683 in Verlust geratenen Veit

und Maria Talitsch; nach dem Gewährsbuch

fiel der Besitz zunächst an die drei Kinder, Caspar und Leopold Tallitsch, Rosina verh. Krammer, durch einen Vergleich

dann an Rosina Krammer allein und nach ihrem Tod an ihren Mann Michael Krammer und dessen Frau Katharina 1690.

KN 24

Haus KN 24 besaß Balthasar Lackner als Erbgut nach dem Verlust seiner Eltern, der

mit seiner Frau Apollonia 1690 angeschrieben wurde.

KN 29

KN 29 durch Vertrag 1692 an den ersten Mann der

Brigittea Prosch, Georg Hoffmann, 1694 angeschrieben an

Georg und Margarethe Hoffmann.

KN 57

KN 57 an den Sohn Andreas Heiyß, der es um 50 fl an

Melchior und Maria Leuthner veräußerte, später nach Witwerheirat an Hans

und Elisabeth Leuthner 1693.

KN 61

KN 61 verstarb der Besitzer bald nach 1683, die Witwe

fühlte sich der Wiedererhebung der Brandstatt nicht gewachsen, daher wurde

diese von der Herrschaft um 5 fl an Simon und Susanne Leuthner verkauft, angeschrieben 1693

KN 66

KN 66 an die Kinder Martin, Hans und Katharina,

durch Ablöse an Hans Schweinzer allein, der das Haus um 12 fl dann an Martin

und Elisabeth Mayerhoffer verkaufte, 1700 angeschrieben

KN 68

Martin Haaß, KN 68, starb bald

nach 1683, den Besitz verkaufte die Herrschaft um 63 fl an Kaspar und Magdalena

Dällitsch.

KN 121

Vom Haus KN 121 starb Mathias Glanner bald nach 1683, die Kinder verkauften das

Erbgut um 50 fl an Christoph und Elisabeth Laurer 1691

KN 123

Den Besitz KN 123, den die Witwe Katharina Pachoffer infolge ihres Alters nicht bestreiten konnte,

fiel durch Abhandlung 1686 an ihren Sohn Jakob Pachoffer, der seine Frau 1690

mit anschreiben ließ.

KN 125

Mathias Kling, KN 125, wird im

Widerspruch zu sonstigen Angaben im Gewährsbuch unter die Opfer von 1683

gereiht, die Brandstatt gelangt nach derselben Nachricht um 8 fl an Andreas Hoffer.

KN 23

Am Besitz blieb (im Taiding nicht genannt) laut

Gewährsbuch auch die Witwe Anna Maria Gräber von Edelschach, die 1681

angeschrieben worden war, KN 23

KN 11

KN 11 an Jakob und Katharina Schwab

KN 156

Die Rohrmühle[44] samt einem Haus in

Baden, wurde in der Abhandlung vom 1.10.1685:

“nachdem

verwichenen 1683 jahr Hannß Guettenberger auch deren damahl straiffenden türcken und

tartaren gefangen entführt seiner hinterblibenen ehewürthin aber anizo auf

fürgebrachte zeugenschaft der gewißheit seines todts von einem löb.

Passauerischen consistorie sich nach ihren belieben ferner zu verehelichen

erlaubt wirden:/wie sie dann auch solches negster zeit werkstelligen zu machen

gesunnen:/.“[45]

Die Rohrmühle wurde der Witwe Maria allein zugesprochen, da die Kinder Hans,

Jakob, Katharina und Elisabeth noch zu klein waren. 1690 an die Gewähr

geschrieben Hans und Maria Postl.

Das Neuanschlagbuch des Vizedomamtes 1684 verzeichnet für die Siedlung

Pfaffstetten bei Baden:

“hat drei

behauste gueter zum closter Heyligenkreuz gehörig. Steuer sonsten von 3 hauß

iedem 12 ß. Interimsanschlag sonsten 21 ½ hauß,

welche der steuerpotten aussag und register nach in 1683 jährigen türkenkrieg

abgebrendt und vehöret worden, dass solche zu dato wuest und oed liegen, dahero

sie gemäß der unterm 20.may 1684 ergangenen generalien B die yber die clahs

ahsignierten acht freyjahr, welche den 1.januari 1684 angefangen, zu genuessen

haben.“[46]

Christof Schädl

Balthasar Maisenbüchl

Verth Tallitsch

Lorenz Sandtner

Hans Änig

Paul Pacher

Hans Schöderer

Hans Reinisch

Martin König

Blasius Püchler

Benedikt Tallinger

Martin Prasch

Georg Kärner

Michl Frölich

Michl König

Perter Feldhammer

Oswald Freysmueth

Paul Pachhofer

Georg Schachner

Hans Ganter

Philipp Paur

Zwei weitere Untertanen sind gestorben: Georg Saurzapff und Ulrich Wöber. und

19 Untertanen wurde in die II. Klasse gesetzt:

Ruep Pundtschuh

Georg Laurer

Hans Angele

Mathias Haffner

Martin Haaß

Georg Prunner

Georg Pachhofer

Haneß Schleig

Simon Gockh

Hannß Laurer

Jakob Schwab

Paul Krammer

Thomas Gellinger

Melchior Leuthner

Lucaß Freysmuet

Martin Satler

Thomas Petschoni

Christoph Lackner

Marthias Kling

Hieraus wird ebenfalls die schwere Brandwirkung,

welche Pfaffstätten betraf, ersichtlich.

Die Rückwirkung der

Ereignisse auf den Bevölkerungszustand des Dorfes ist nicht bloß aus den

Verlustangaben zu ersehen, sondern eine bald nach 1683 zusammengestellte

Übersicht läßt die Mitnahme der einzelnen Familien einschließlich des zum

jeweiligen Besitz gehörigen Dienstpersonals und der Inwohner, und zwar

geschlossen für den ganzen Ort erfassen.[27].

Zunächst die Nachrichten für die Heiligenkreuzer

Untertanen, wobei jeweils die heutigen Konskriptionsnummern der Häuser

beigefügt werden:

Thomas Petschoni, spätere Schreibweise

Thomas Wetscheney, Bader und Wundarzt,

geb. 1642, gestorben am 4.3.1705 im Alter von 63 Jahren[47]

Über den Bestand des Lilienfelderhofes NK 2,3 ist

bloß die Meldung erhalten, daß des Meiers Sohn Philipp Leuthner 1683 in Verlust geriet. [12]

Als Gesamtsumme ergibt sich somit für den

Untertanenstand des Stiftes Heiligenkreuz für die Kathegorie der 1683 getöteten

oder gefangenen Personen die Zahl 379. Diese Angabe enthält auch die Corona

abbatum S.Crucis 3, wogegen die Zahl 319 im Generalprotokoll nicht den

tatsächlichen Gegebenheiten entspricht und wahrscheinlich auf eine

Fehleintragung zurückzuführen ist, während in der Kategorie der nach 1683

gestorbenen Personen 35 Menschen einzusetzen sind.

Was nun den übrigen Heiligenkreuzerbesitz

betrifft, so ist über dessen Wiederbestiftung folgenden Bild zu gewinnen, in

der Reihenfolge des Anfalls an Verwandte und Befreundete nach Verlust der

Besitzer 1683:

KN 13

KN 13 fiel an die Kinder des Bruders Caspar Schweinzer, Katharina Tallisch, Hans Martin Schweinzer und wurde von der Herrschaft um 115 fl, 35 Kr.

An Leopold und Katharina Tallitsch verkauft, 1693 angeschrieben.

KN 15

und Michael Sandtner und durch freiwilligen Verzicht an Frau Großmuckl allein, die es dann um 150 fl an Rudolf Auer verkaufte. Dieser verließ den Besitz ohne

Wissen der Herrschaft, worauf ihn wieder die frühere Besitzerin übernahm, von

der er 1692 um 125 fl und 25 fl Leihkauf an Mathias Hauk, Wundarzt, fiel.

Dieser verkaufte das Haus um 360 fl an Andreas und Maria Wolffshofer 1694.

KN 17

KN 17 an den aus der Gefangenschaft

zurückgekehrten SchwiegersSohn Paul Rasser, der 1691 mit seiner

Frau an den Besitz geschrieben wurde

KN 50

KN 50 als Erbgut an den Stiefsohn Georg Fischer, der seine Frau Eva

1691 an Gewähr mit anschreiben ließ, 1703 nach Witwenheirat angeschrieben Hans

und Eva Clarumpff.

KN 53

KN 53 an die zwei Söhne Michael und Lorenz Khärner und die Tochter Marie, durch Vertrag 1685 aber

an Michael Khärner und die Tochter Marie, durch Vertrag 1685 aber

an Michael Khärner allein, der den Besitz 1685 um 170 fl und 2

Dukaten Leihkauf an Tobias Wießner, Kassenamtsverwalter

der Stadt Wien, verkaufte; das erstanden 1691 um 500 fl Paul und Anna Marie Risting.

KN 73

KN 73 an die Tochter Eva Pachoffer geb.Wagner, die es um 18 fl an

Jakob und Agnes Schwarz weitergab.

KN 92

KN 92 nächst dem Steinbrunn an die Tochter Marie Fux, die es um 15 fl an

Georg Mändl verkaufte, der 1693 an die Gewähr geschrieben

wurde.

KN 95

KN 95 nächst dem Steinbrunn samt einer alten Brandtstatt um 8 fl an den

Vetter Mathias Strunckl gegen Wohnung der Rechte der Geschwister

Mathias und Magdalena Lechner 1686; er starb, worauf durch Wiederverehelichung

der Witwe der Besitz an Simon und Marie Höllhofer 1690 gelangte.

KN 96

KN 96 an die Kinder, die den Besitz durch Vergleich 1686 der Marie Glanner geb. Payr überließen; diese lässt ihren Mann Mathias Glanner 1693 mit an die Gewähr setzten.

KN 114

KN 114 an den Sohn Lukas Freysmueth und Caspar und Leopold Tallitsch, Enkel des

umgekommenen Oswald Freysmuet, durch Vergleich dann

an Lukas Freysmueth allein, der mit seiner Frau Ursula 1693 die

Gewährsanschreibung erhielt.

KN 115

KN 115 an den Sohn Mathias Haffner und die Enkelin Lucia, durch Verkauf um 17 fl

an Thomas Göllinger, 1690 Gewährsanschrift

für Thomas und Anna Göllinger.

KN 116

KN 116 an Verwandte Georg Sandtner, Eva Pachoffer, durch Vertrag an Pachoffer allein, 1690 an die Gewähr Georg und Eva Pachoffer.

KN 130

KN 130 an die Tochter des Ulrich Weöber, Katharina Pachoffer, später 1689 um 158 fl

veräußert.

KN 124

Durch Verkauf von Seiten der Herrschaft, da die früheren Inhaber 1683 in

Verlust geraten bzw. getötet worden waren, kam zur Wiederbestiftung 1685 die

Brandstätte KN 124 um 162 fl an Paul und Maria Göllinger.

KN 103

KN 103 an

Simon Gockh. 1691 angeschrieben Simon und Maria Gockh.

KN 129

KN 129 laut Schätzung 1685 um 55 fl an Georg Grabmayer, der mit seiner Frau

Maria ins Gewähr geschrieben wurde.

KN 51

1686 die Brandstatt KN 51 um 6 fl an Oswald Precht, 1689 angeschrieben

Oswald und Katharina Prechtl.

KN 132

1687 die KN 132 um 303 fl an Michael Hauschl, 1702

nach Witwerheirat Michael und Johanna Hauschl, Johanna geb. Lackhner stammt aus Gmunden.

KN 55

1690 die Brandstatt KN

55 um 167 fl an Mathias Laurer.

KN 25

1692 die Brandstatt KN

25 40 fl an Christoph Pachoffer, 1693 mit seiner Frau

Marie angeschrieben.

KN 58

KN58 um 54 fl an Martin Hugl, geb. zu Neuburg in

der Pfalz, 1693 mit seiner Frau Anna angeschrieben.

KN 29

KN 29 an Georg Hoffmann, 1693 mit seiner Frau

Margarethe angeschrieben.

KN 27

1693 die Brandstatt KN 27 mit einer alten Brandstatt (Garten) um 350 fl an

Lorenz und Dorothea Paur.

KN 91

KN 91 um 20 fl an Hans Stöcklmayr, der mit seiner Frau

Margarethe 1693 in Gewähr genommen wurde.

KN 93

KN93 um 15 fl an Jakob Kren, mit seiner Frau Maria

1693 angeschrieben.

KN 128

KN 128 um 163 fl an Philipp Paur, mit Magdalena Paur 1693 in Gewähr gesetzt.

KN 127

KN 127 um 9fl an Georg Dörnbauer mit Maria 1692 angeschrieben.

Für eine Anzahl von Häusern

läßt sich das Jahr der ersten Übernahme an neue Besitzer nicht genau ermitteln:

KN 10

KN 10 wurde von der Herrschaft an Martin und Magdalena Sadler verkauft, fiel dann an die Witwe, von dieser

an ihren Tochtermann Michael Knotzer, Michael und Elisabeth

Knotzer 1701 angeschrieben.

KN 52

KN 52 fiel an Michael Fux und wurde von ihm 1691 um 800 fl – 20 fl

Leihkauf an Ulrich Kneidl weiterverkauft.

KN 60

KN 60 von der Herrschaft um 20 fl an Simon und

Anna Tritl verkauft, 1702 angeschrieben.

KN 94

KN 94 um 5 fl an Martin

und Elisabeth Meidinger die 1702 an die Gewähr kamen; das

Abhandlungsprotokoll vermerkt dagegen einen Anfall des Besitzes nach Peter Felhammer 1687 um 43 fl an Leopold Deutsch.

KN 99

KN 99 Brandstatt von der Herrschaft um 8 fl verkauft an Hans Crammer und von ihm 1699 um 30 fl an Peter Hämmerl verkauft.

KN 133

KN 133 fiel nach dem

Tod von Blasius Pichler (Abhandlung 1685) an Katharina Heiß, die ihren Mann

Michael Reinisch 1690 mit an die Gewähr schreiben ließ

KN 135

KN 135 an Simon und Frau Friesenegger und von ihnen um 30 fl verkauft an Rueprecht

und Magdalena Höffler 1699

In einigen

Fällen erscheinen in den Angaben des Banntaidings bereits Namen von

Besitznachfolgern, meist Kinder, auf. In der Besitzentwicklung des

Häuserbestandes nach 1683 seien zunächst die nach Heiligenkreuz untertänigen

Häuser vorgenommen und vorerst jene Häuser, von denen die Untertanen auch nach

1683 im Genusse ihres Eigentums standen, die also entweder vollständig oder zum

Teil, entweder Mann oder Frau, über die Ereignisse 1683 hinweg kamen.

KN 4

KN 4 verblieb dem zum

Witwer gewordenen Berhard Wagner, der zur

Wiederverehelichung schritt, 1690 angeschrieben Berhard und Magdalena Wagner.

KN 7

KN 7 verkaufte 1701

Georg und Susanne Laurer um 350 fl und 2 fl Leihkauf an Bathasar und

Maria Lackner.

KN 11

Haus KN 11 angeschrieben

Jakob und Maria Schwab fiel nach dem Tode der Frau an den Witwer und

nach seinem Tod an die 4 Kinder Katharina, Hans Michl, Andreas und Magdalena

und wurde durch Vergleich vom 13.3.1686 der Witwe Maria Barbara, verh. Randhartinger überlassen. Diese verkaufte den Besitz um 440

fl und 12 fl Leihkauf an Hans und Susanne Raiz, 1691 angeschrieben.

KN19

KN 19 verblieb nach dem

Absterben des Johann Ängele der Witwe, die Thomas Göllinger heiratete, beide verkauften dann den Besitz um

19 fl an Josef und Barbara Güller, 1701 angeschrieben.

KN 23

KN 23 war nach der

Gewährseintragung auf Grund testamentarischer Verfügung von Johann Michael Gärber

von Edelschach (24.10.1678 87 ?) an die Witwe Anna

Maria geb. Prebaß und ihre 3 Kinder Frau Anna Barbara von Salla,

Maria Theresia, Hans Bernhard gefallen, durch Vergleich aber an die Witwe

allein gelangt, die Gewährsanschreibung erfolgte für sie am 8.2.1688

KN 61

Vom Haus KN 61 starb Mathias Haffner bald nach dem “Rumel“, die Witwe

fühlte sich der Wiedererhebung der Brandstatt nicht gewachsen, daher wurde

dieser von der Herrschaft um 5 fl an Simon und Susanne Leuthner verkauft, 1693.

KN 62

Haus KN 62 fiel nach dem Tode von Paul Kramer an Michael Kramer.

KN 63

Haus KN 63 verblieb nach dem Tode des Georg Mändl der Witwe und gelangte von ihr durch Vertrag

an Peter Mändl, 1708 angeschrieben

Peter und Elisabeth Mändl.

KN 68

Vom Haus KN 68 starb

Martin Hayß ebenfalls bald nach dem “Rumel“, den Besitz

verkaufte die Herrschaft um 63 fl an Caspar und Magdalena Dällitsch 1702. Über den Besitz nach Melchior Leitner ist nichts Näheres eruierbar.

KN 71

KN 71 wurde nach Niklas

Leuthner als Brandstatt von der Herrschaft um 3 fl an Hans

und Eleonore Weil verkauft, 1714.

KN 74

Haus KN 74 verblieb

schließlich dem Witwer Oswald Prechtl nach Vergleich mit seinen Kindern, Adam, Eva

und Johann, nach dem Tode seiner Frau Katharina 1701 angeschrieben nach

Witwerheirat Oswald und Eva Prechtl.

KN 80

Haus KN 80 veräußerte

Lukas Freysmueth 1696 um 30 fl an Hans Satler, 1700 Hans Satler mit seiner Frau angeschrieben.

KN 82

KN fiel durch Verkauf

von Seite des Georg Pachoffer um 20 fl an Jakob und Katharina Stöcklmayr.

KN 104

Haus KN 104 fiel nach

dem Tode des Wundarztes Thomas Petschoni an die Witwe, die später Jakob Nizl (Nötzl) heiratet,

angeschrieben 1707.

KN 120

KN 120 wurde von Maria

Laurer an Phillip und Elisabeth Leuthner übergeben, 1701 angeschrieben.

KN 121

KN 121 starb Mathias Glanner bald nach den feindlichen Überfall, die Kinder

Mathias und Katharina verkauften das Haus um 50 fl an Christoph und Elisabeth

Laurer 1691.

Haus 122

Haus 122 fiel von Simon Gockh an August und Maria Härtinger, die es 1693 um 80 fl

an Johann Hagenhofer veräußerten, von dem es noch im gleichen Jahr

an Mathias Schedl aus Türnitz fiel, der es 1694 um 80 fl an

Martin Zineth weitergab.

KN 123

Der Besitz KN 123, den

die Witwe Katharina Pachoffer infolge ihres Alters nicht bestreiten konnte,

wurde im Vergleich mit den Söhnen Georg, Jakob, Christoph schließlich an Jakob Pachoffer übergeben mit der Verpflichtung der Einräumung

einer Wohnung für die Mutter im Haus, 1690 angeschrieben Jakob und Katharina Pachoffer.

KN 125

Mathias Kling KN 125 wird im Widerspruch zu sonstigen

Angaben im Gewährbuch unter den Opfern von 1683 eingereiht, die Brandstatt

gelangte nach der gleichen Quelle um 8 fl an Andreas Hoffer, nach seinem Tode an die

3 Kinder Franz, Eva, Georg durch Vertrag an die Witwe allein, die sich wieder

verehelichte, 1700 angeschrieben Hans und Katharina Kauz.

KN 134

Das Haus Brandstatt KN

134 wurde nach Georg und Margarethe Hoffmann 1714 von der Herrschaft um 3 fl an Urban und

Elisabeth Koch vergeben.

KN 157

Über das Haus

Brandstatt nach Ruep Pundschuech KN 157 ist in der Besitznachfolge keine

verläßliche Nachfolge zu ermitteln.

KN 67

An den Besitz des

Thomas Göllinger Haus KN 67 kamen Jakob und Maria Baumgartner jedenfalls noch im 17. JH.

KN 5

Unklar blieb die

Besitznachfolge nach Mathias Maisssenbiegl, Haus KN 5.

Für eine Reihe von Häusern ist man wie für eine

Anzahl von alten Brandstätten (größtenteils in Gärten umgewandelt) bezüglich

der Besitznachfolge auf die Eintragungen im Dienstbuch angewiesen, da

Nachrichten aus Gewährbüchern und Käuferprotokollen nicht zu gewinnen sind.

KN 5 Dienstleistungsvermerk 1682-92

KN 84

Unklar blieb die

Besitznachfolge nach Martin Satler.

KN 64

KN 64 1681, 1692 Besitznachfolge nach Wilhelm Thier: Leopold Tallitsch.

KN 75

Besitznachfolge nach Hans Thier: Oswald Prechtl.

KN 77

KN 77 Besitznachfolge auf die nach dem feindlichen

Überfall gestorbenen Eheleute Reinisch wurde Maria Fux.

KN 85

KN 85 Besitznachfolge

auf M. Wagner: Paul Rasser.

KN 86

KN 86 Besitznachfolge auf Andreas Gastinger; Paul Göllinger.

KN 87

KN 87 Besitznachfolge auf Mathias Holzer: Balthasar Lackner.

KN 88

KN 88 Besitznachfolge auf Peter Wagenhofer: Balthasar Lackner..

KN 89

KN 89 auf Hans Schleig

KN 118

KN 118 Nachfolger nicht bekannt

KN 131

KN 131 auf Jakob Pacher: Georg Hoffmann.

KN 135

KN 135 Balthasar Maissenbiegl: Nachfolger Simon Friesenegger

KN 138

KN 138 Besitznachfolger auf Andreas Spindler: Mathias und Maria Deibl.

KN 14

Das dem Stift Melk (Herrschaft Leesdorf) untertänige Haus KN 14 wurde, da

Mathias Kienöcker bald nach 1683 zu Gumpoldskirchen starb, von

der Herrschaft 1685 um 20 fl an Hans Grabmayer verkauft, der seine Ehefrau Barbara 1694 mit

anschreiben ließ[48].

KN 16

Von den zwei dem Augustinerkloster in Baden

zinspflichtigen Häusern kam die Brandstatt in der Kirchengasse beim Marktkotter

KN 16 laut Vertrag 1684 erblich an die befreundeten und leiblichen Vettern und

diese verkauften sie um 60 fl an Johann Ernst Mayr, der 1685 seine Frau

mit an die Gewähr setzten ließ.

KN 117

Das Haus genannt “Maißenpückl[49]

am Platz am Platz“ KN 117, ebenfalls dem Augustinerkloster in Baden

zinspflichtig, wurde zum Wiederaufbau mit

“herbeyschaffung der materialien vom closter“

an Mathias Ernst übergeben, der es auch,

“so vill ihme möglich war zu bau gebracht hat“.

Ernst starb am 8.3.1696 [50].

KN 101

Das der Herrschaft Wildegg untertänige Haus KN 101

wurde von der Herrschaft aus an Hans und Cordula Cramer übergeben, die Witwe ehelichte später Hans

Georg Seitenebner, der nach dem Tode

seiner Frau zur Wiederverehelichung schritt, 1710 angeschrieben: Hans Georg Seitenebner.[51]

KN 2,3

Über die

Wiedererstellungsarbeiten am Lilienfelderhof KN2,3 und am Melkerhof KN 102

waren keine Angaben zu finden.

KN 102

Das Haus KN 102 gehörte

1683 den NÖ. Landesständen, es ist derzeit nicht bekannt, ob es bewohnt war.

Dieses Haus wurde 1759 laut Kaiblinger vom Stift Melk als Ersatz für den zerstörten

Lesehof in Pfaffstätten angekauft, heute in Privatbesitz.

KN 1

Die Instandsetzung des Heiligenkreuzerhofes KN 1

erfolgte 1684 und kostete, abgesehen vom Bauholz, 2000 fl Bargeld. 1684 war

bereits wieder eine Weinpresse in Tätigkeit gewonnen wurden nicht über 600

Eimer[52]

Wein.

Öffentliche Gebäude

KN 18

Für das Schulhaus KN 18

liegt eine Gewährserneuerung durch die Gemeinde vor[53].

KN 90

Als diente das Haus KN 90, es wurde später von der

Gemeinde um 9 fl an Veit und Elisabeth Moser verkauft, angeschrieben 1700.

KN 83

1704 erhielt die

Gemeinde die Gewährseintragung an das Haus KN 83, dessen Besitzer 1683 in

Verlust geraten war, Das Haus wurde das neue Halterhaus.

KN 100

1701 erfolgte die

Gewährseintragung für das Gemeinde(wirts)haus KN 100.

Im Rückblick auf obige

Darlegung läßt sich zusammenfassend folgenden sagen, daß die

Wiederbestiftung der Brandstätten in der Hauptsache bis 1690 vollzogen war,

einige Brandstätten blieben über diese Zeit hinaus öd bis in das 18. JH. Die

Kaufpreise hielten sind in dem von anderen Siedlungen bekannt gewordenem

Ausmaß. Auch hier erfolgte die Begleichung der Beträge in jährlich niedrig

gehaltenen Teilbeträgen.

In der Besitzgeschichte der Häuser, die nur wenige

Fälle einer längeren Erhaltung des Familiennamens auf dem gleichen Haus zeigt –

Pachhoffer KN 123, Hauschel KN 132 – ließen sich Fälle, die vom

gewöhnlichen Gang abweichen (Erbgut, Anfall an Verwandte, Anschreibung bei

Wiederverehelichung, Verkäufe) nicht feststellen. Desgleichen waren auch

Nachrichten über die Bereitstellung von Baumaterialien, Bargeld Vorstreckungen

durch die Grundherrschaft (ausgenommen des Augustinerkloster zu Baden) sowie

eine schenkungsweise Überlassung von Brandstätten nicht zu finden.

Von den drei in das

Kaiserliche Vizedomamt steuerpflichtige Häuser KN 54, KN 69, KN 70, die alle

Brandstätten wurden gilt:

KN 54

Das Haus KN 54 kam um

250 fl an Balthasar und Eva Wießbeckh 1688

KN 69

KN 69 zunächst um 20 fl an Kunigunde Kramer, nach dem Tode an

Georg Kramer und von ihm durch Verkauf um 58 fl an Michael und Katharina Auer.

KN 70

KN 70 wurde von der Herrschaft ex offo um 2 fl an

Georg Sondorfer verkauft, der mit seiner Frau Elisabeth 1714 an die Gewähr

geschrieben wurde.

Von den

vier dem Stift Lilienfeld untertänigen Häusern wurden 2 in die 1.Klasse (Haus

KN 21 Georg Stöckhlmayr, Haus KN 79 Hans Pogner) und zwei in die 3.Klasse (Haus KN 20,

Simon Stöckhlmayr, Haus KN 76 Martin Bernard ) attestiert.

KN 21

Die

Brandstätte KN 21 „im Aigen“ blieb im Besitz der Familie, Witwe Eva und zwei

Söhne blieben am Leben. An der Brandstatt.

KN 79

KN 79 „im

Aigen“ empfing Adam Haiden 1694 die Gewährsanschreibung. Während für den Besitz

KN 21 das Grundbuch eine kontinuierliche jährl. Abgabenleistung nach 1683

verzeichnet, findet sich für das Haus KN 79 eine Cäsur von 1682-1694.

KN 20

Für das Haus

KN 20 empfing der 1683 zum Witwer gewordenen Simon Stöckhlmay 1688 die Gewähr.

KN 76

Dem am Leben

gebliebene Martin Bernard Haus

KN 76 wurde der Dienst von 1683-1692 nachgesehen.

Die Kirche

Für die Wiederherstellung der

Pfarrkirche zu den Hl.Aposteln Peter und Paul[54]

wurde von der Gemeinde Pfaffstätten 1686 bei d3en Aqugustinern zu Baden 400 fl

aufgenommen und verwendet. Die Rückzahlung des Betrages blieb die Gemeinde

allerdings bis 1767 schuldig und machte samt Zinsen 2020 fl aus.

Am 13.8.1685 wurden im

Melkerhof zu Wien für Pfaffstätten zwei Glocke, eine mit 9 Centner und 60 Pfund

und eine 4 Centner und 48 Pfund, für die der Abt von Melk 30 fl beigesteuert

hatte, geweiht und zu Ehren der Allerhl. Dreifaltigkeit und der Apostenfürsten

Peter und Paul[55].

Die pfarrlichen Rechte

übte ab 1688 der Dechant von Baden und Stadtpfarrer von Baden Johann Andreas Bürgler, gestorben, 1697 aus.

Auch sein Vorgänger in Baden, Georg Hamann wurde 1665-1683 mit der Seelsorge in Baden

auch die von Pfaffstätten übertragen. Pfarrer Georg Hamann wurde 1683

Türkenopfer [23]. Im Vertrag vom 15.12.1688 zwischen der Gemeinde Pfaffstätten,

der vom Patronatsstift Heiligenkreuz der Genuß der pfarrlichen Einkünfte

(Pfarrweingärten u.a.) überlassen worden war, mit Johann Andreas Bürgler

übernahm letzterer die Seelsorge in Pfaffstätten, die Taufen und Begräbnisse[56]

im Ort, die Abhaltung des Gottesdienstes an Sonn- und Feiertagen selbst oder

durch einen Aushilfspriester gegen Verabfolgung von jährlich 104 fl, 5 Eimer

Most und Stolagebühren[57].

“Zur Auferbauung der Kürchen zu Pfaffstätten gab

Lorenz Kärner, Pfaffstätten, 1686 20 fl. Testament vom 18.12. 1686.“[58]

Der heutige Pfarrhof

wurde im Zuge der mit der josefinischen Pfarreinteilung 1783 verbundenen

Besetzung der Pfarre durch Stiftsgeistliche im Herrschaftshof des Stiftes

Hl.Kreuz eingerichtet, nachdem die Brandstatt des anliegenden alten Pfarrhofes

veräußert worden war.[59]

Öffentliches Leben

Die Dorfrichterwürde in

der Zeit des Wiederaufbaues besaßen Christoph Lackner 1684-1690 und Jakob Pachoffer 1691-1704.[60]

Nach der Häuserbeschreibung von 1750 war der

Zustand der Häuser zur Hälfte gut und schlecht, untertänig waren:[61]

|

dem Stift Hl.Kreuz.............................

|

88

|

|

dem Kloster Lilienfeld........................

|

5

|

|

den Augustinern zu Baden.................

|

2

|

|

Der Herrschaft Leesdorf (Melk)..........

|

1

|

|

Der Herrschaft Wildegg....................

|

1

|

Bezüglich der Bevölkerungsbewegung in den Matrikeln bis 1690 sind bezüglich Trauungen, Taufen und Beerdigungen Folgendes zu

entnehmen:

Die Zahl der Trauungen in den Jahren 1686 (ab 10.XI) bis 1690 stand im

Verhältnis 3:3:5:3:5.

Die Zahl der Taufen 1687 (ab 22.V.) bis 1690 stand im Verhältnis

7:20:18:27.